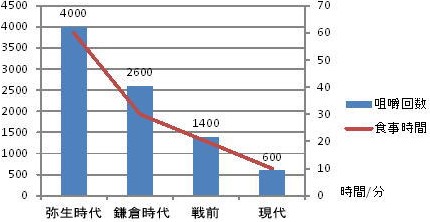

現代人は、食事にかける時間が短くなり、柔らかい食べ物を好むようになったことなどから、噛む回数が激減しています。江戸時代には、1,500回以上噛んでいて、戦前までは大差なかったようですが、戦後50年間でさらに減少し、今では1回の食事で噛む回数は、約600回となっているようです。その結果、よく噛むことを忘れた現代人は、不健康な人が数多くなり、あまり喜べない状況になってしまっています。

現代人は、食事にかける時間が短くなり、柔らかい食べ物を好むようになったことなどから、噛む回数が激減しています。江戸時代には、1,500回以上噛んでいて、戦前までは大差なかったようですが、戦後50年間でさらに減少し、今では1回の食事で噛む回数は、約600回となっているようです。その結果、よく噛むことを忘れた現代人は、不健康な人が数多くなり、あまり喜べない状況になってしまっています。

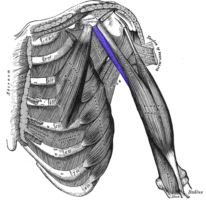

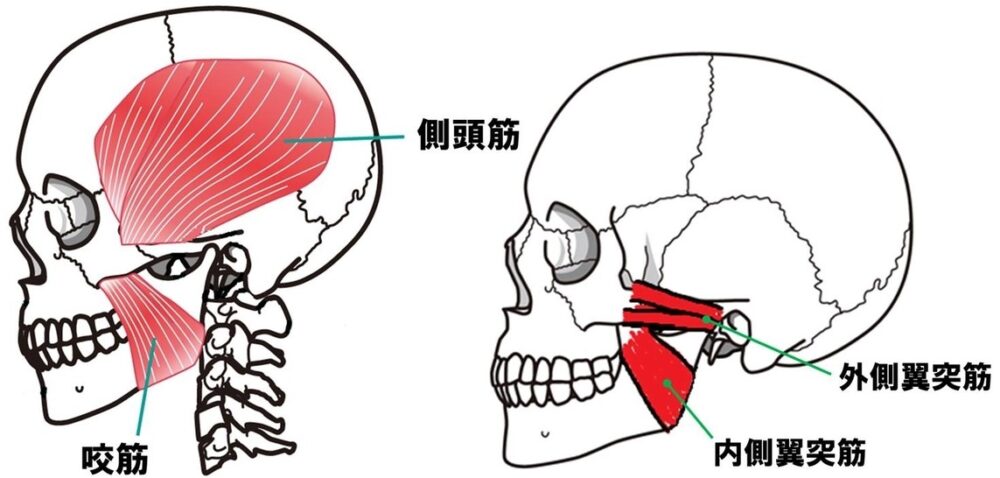

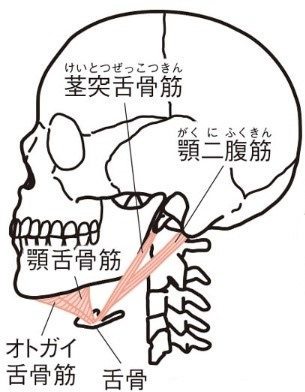

咀嚼筋は、下顎骨の運動(主に咀嚼)に関わる筋肉の総称で、深頭筋とも呼ばれています。一般的に、咬筋、側頭筋、外側翼突筋、内側翼突筋の4種類が挙げられますが、咀嚼機能を主として分類する場合、開口運動に関わる筋として舌骨筋のうち、顎二腹筋、オトガイ舌骨筋、顎舌骨筋の3種類を含めて咀嚼筋と呼ぶこともあります。

咀嚼筋は、下顎骨の運動(主に咀嚼)に関わる筋肉の総称で、深頭筋とも呼ばれています。一般的に、咬筋、側頭筋、外側翼突筋、内側翼突筋の4種類が挙げられますが、咀嚼機能を主として分類する場合、開口運動に関わる筋として舌骨筋のうち、顎二腹筋、オトガイ舌骨筋、顎舌骨筋の3種類を含めて咀嚼筋と呼ぶこともあります。

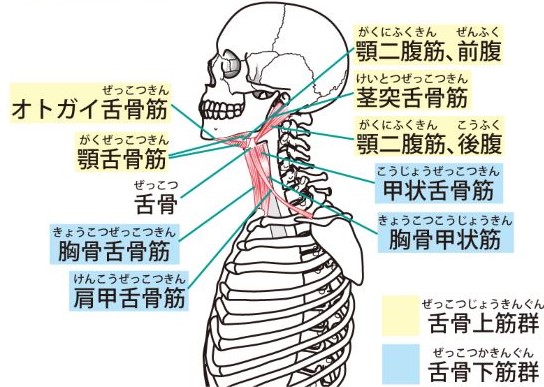

咀嚼機能には、咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋の4つの咀嚼筋のほかに頭蓋の位置を安定させる後頸筋や舌骨を安定させる舌骨下筋群、さらに開口運動の主力をなすオトガイ舌骨筋、顎舌骨筋、顎二腹筋の前腹が関与しています。これらの筋のうち下顎の運動に関与する筋群は機能的な観点から下顎を挙上する筋群、下制する筋群、さらに安定させる筋群の3群に分けることができます。

咀嚼機能には、咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋の4つの咀嚼筋のほかに頭蓋の位置を安定させる後頸筋や舌骨を安定させる舌骨下筋群、さらに開口運動の主力をなすオトガイ舌骨筋、顎舌骨筋、顎二腹筋の前腹が関与しています。これらの筋のうち下顎の運動に関与する筋群は機能的な観点から下顎を挙上する筋群、下制する筋群、さらに安定させる筋群の3群に分けることができます。

①下顎を挙上する筋群:咬筋、側頭筋、内側翼突筋

②下顎を下制する筋群:オトガイ舌骨筋、顎舌骨筋、顎二腹筋前腹、胸骨甲状筋、甲状舌骨筋、胸骨舌骨筋

②下顎を下制する筋群:オトガイ舌骨筋、顎舌骨筋、顎二腹筋前腹、胸骨甲状筋、甲状舌骨筋、胸骨舌骨筋

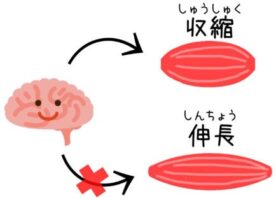

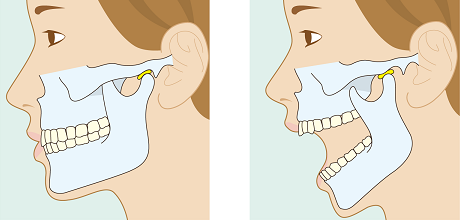

③下顎の維持安定に関与する筋:外側翼突筋(上頭,下頭)、顎二腹筋後腹、茎突舌骨筋、肩甲舌骨筋下顎を挙上する筋群のなかで、咬筋と内側翼突筋は下顎枝を挟むように位置しており、下顎枝の前方上端には側頭筋が付着し、顎関節を支点とするてこの原理で、下顎を挙上し食物を粉砕します。下顎の拳上と下制に働く筋群は、力学的に釣り合っている必要があります。 そして,左右の顎関節を支点とする2つのてこを含む下顎骨が安定した咀嚼運動を行うために外側翼突筋と舌骨に付着する顎二腹筋、茎突舌骨筋、肩甲舌骨筋が協力筋として作用しています。このように咀嚼は、たいへん複雑な動きになっているので、肩凝り等で咀嚼に関わる筋肉がスムーズに作用しないと顎関節症や口内炎などに繋がってしまいます。

そして,左右の顎関節を支点とする2つのてこを含む下顎骨が安定した咀嚼運動を行うために外側翼突筋と舌骨に付着する顎二腹筋、茎突舌骨筋、肩甲舌骨筋が協力筋として作用しています。このように咀嚼は、たいへん複雑な動きになっているので、肩凝り等で咀嚼に関わる筋肉がスムーズに作用しないと顎関節症や口内炎などに繋がってしまいます。

by ボヤッキー

クリックしていただくと順位が確認できます。