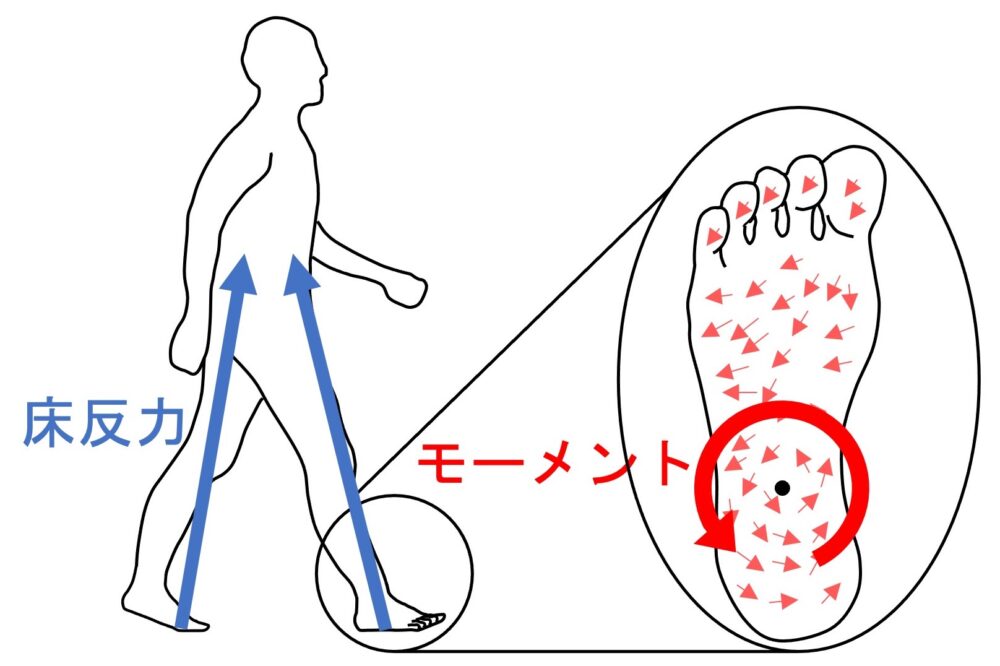

直立二足動物であるヒトは、重力との関わりのなかで特有の姿勢調節能力を獲得してきました。直立二足動物であることを決定づけるものが、全荷重を担う足底の機能と股関節の動的支持機構です。 立位で足部から受けた刺激は、股関節を通じて骨盤を固定し,骨盤は体幹を受け止め,上体への情報源になります。骨盤は、ほとんどの姿勢で運動の要として存在し、その安定性は股関節の動的な支持機構に由来しています。

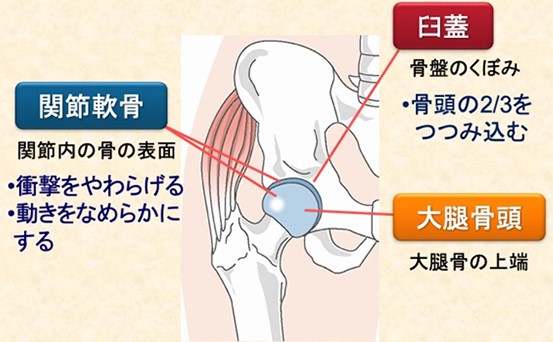

立位で足部から受けた刺激は、股関節を通じて骨盤を固定し,骨盤は体幹を受け止め,上体への情報源になります。骨盤は、ほとんどの姿勢で運動の要として存在し、その安定性は股関節の動的な支持機構に由来しています。 その股関節を構成する半球状の大腿骨頭と臼蓋の表面には、驚くほど低い摩擦係数を持つ関節軟骨で被われています。つまり、股関節はツルツルの状態で骨盤と体幹を支えているので、精巧な動的支持機構がなければ、歩行をはじめとする動作時の姿勢保持はかなり困難なモノになります。

その股関節を構成する半球状の大腿骨頭と臼蓋の表面には、驚くほど低い摩擦係数を持つ関節軟骨で被われています。つまり、股関節はツルツルの状態で骨盤と体幹を支えているので、精巧な動的支持機構がなければ、歩行をはじめとする動作時の姿勢保持はかなり困難なモノになります。

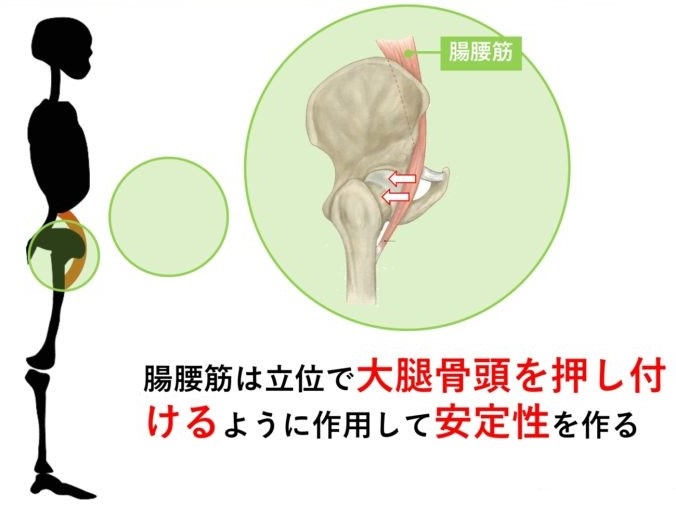

股関節の後方への安定性に関与している大腰筋は、主に赤筋線維が占めると言われる抗重力筋です。歩行時に股関節を伸展すると大腿骨頭は臼蓋から徐々に前方にはみ出してきて、立脚中期では突出した大腿骨頭が伸張された大腰筋腱を圧迫し、大腰筋の作用を活性化します。 その大腰筋の作用で体幹が後方に倒れないようにする抗重力姿勢保持システムが成立しています。さらに立脚後期では股関節の伸展の増加に伴って大腿骨頭と大腰筋腱との間で生じる圧は増して、大腰筋の活動を促して片脚支持期の体幹の抗重力姿勢を作ります。

その大腰筋の作用で体幹が後方に倒れないようにする抗重力姿勢保持システムが成立しています。さらに立脚後期では股関節の伸展の増加に伴って大腿骨頭と大腰筋腱との間で生じる圧は増して、大腰筋の活動を促して片脚支持期の体幹の抗重力姿勢を作ります。

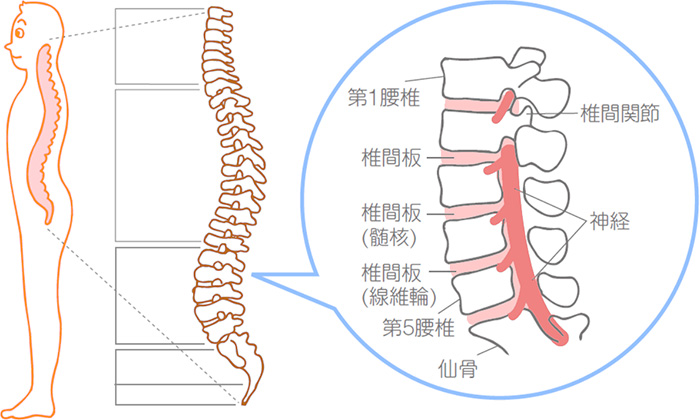

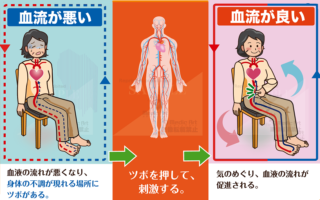

これらの感覚情報は、運動の開始や調節に重要で、脊髄に投射する体性感覚情報は脊髄反射を誘発します。

これらの感覚情報は、運動の開始や調節に重要で、脊髄に投射する体性感覚情報は脊髄反射を誘発します。 また、股関節への荷重と筋紡錘の伸張刺激は脊髄小脳神経回路を介して末梢の筋活動の賦活とともに、橋網様体脊髄路への賦活によって股関節・体幹を中心とした姿勢制御に貢献しています。つまり股関節の動きは、脳神経との大きな関係性の元に制御されています。だから、人工関節にした場合、それらの関係性は崩れて動きの制御が正常に成し得るとは言えないかもしれません。人工関節置換術を受けた方の認知機能の低下を危惧する専門家も出てきています。

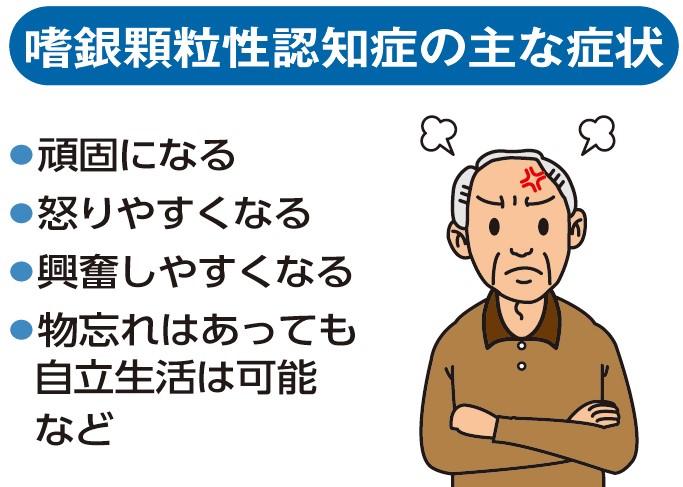

また、股関節への荷重と筋紡錘の伸張刺激は脊髄小脳神経回路を介して末梢の筋活動の賦活とともに、橋網様体脊髄路への賦活によって股関節・体幹を中心とした姿勢制御に貢献しています。つまり股関節の動きは、脳神経との大きな関係性の元に制御されています。だから、人工関節にした場合、それらの関係性は崩れて動きの制御が正常に成し得るとは言えないかもしれません。人工関節置換術を受けた方の認知機能の低下を危惧する専門家も出てきています。

by グランブラー

クリックしていただくと順位が確認できます。