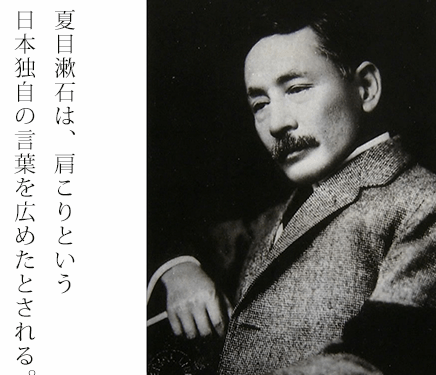

肩が“こる”という言葉を最初に使ったと言われているのは誰だかご存知ですか?それは、明治末期から大正にかけて活躍した文豪、夏目漱石です。明治42年に発表した「門」という小説の中に、肩に対して“こる”という言葉が初めて使われています。その歴史的な名場面が書かれているのが、この一節です。『・・・指で圧して見ると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石の様にこ凝ってゐた。・・・』肩が“こる”という言葉が使われる前は、肩が“張る”と言われていたそうです。当時、漱石のこの小説は新聞に連載されていたので、漱石の小説を通じて肩が“こる”という言い方が日本中に広まったようです。

肩が“こる”という言葉を最初に使ったと言われているのは誰だかご存知ですか?それは、明治末期から大正にかけて活躍した文豪、夏目漱石です。明治42年に発表した「門」という小説の中に、肩に対して“こる”という言葉が初めて使われています。その歴史的な名場面が書かれているのが、この一節です。『・・・指で圧して見ると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石の様にこ凝ってゐた。・・・』肩が“こる”という言葉が使われる前は、肩が“張る”と言われていたそうです。当時、漱石のこの小説は新聞に連載されていたので、漱石の小説を通じて肩が“こる”という言い方が日本中に広まったようです。

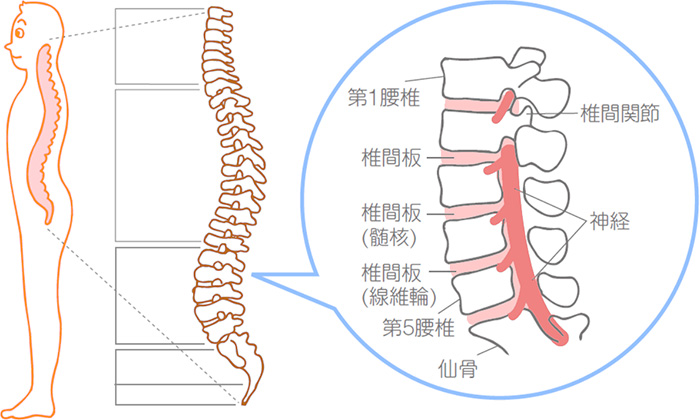

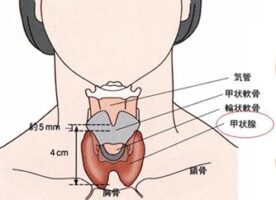

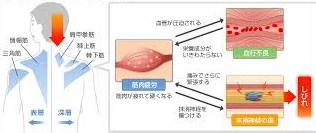

ずっと以前から悩まされていた肩こりとは、首から肩にかけての筋肉が姿勢を保つために緊張して、血行が悪くなり、重く感じる症状です。首や肩の周辺には、さまざまな筋肉が集まっています。脊柱を立てた二足歩行のヒトの首や腰は、負担がかかり易く、重たい頭や腕を支える首や肩には大きな負担がかかります。重さを支える首や肩、背中の筋肉は、常に緊張して疲労している状態で、血行不良、末梢神経を傷つけるなどの、いくつかの要因が関連しあって肩こりを引き起こします。長時間のデスクワークやイスと机のアンバランス、歪んだ姿勢を続けることで筋肉の疲労や緊張はよりひどくなります。

ずっと以前から悩まされていた肩こりとは、首から肩にかけての筋肉が姿勢を保つために緊張して、血行が悪くなり、重く感じる症状です。首や肩の周辺には、さまざまな筋肉が集まっています。脊柱を立てた二足歩行のヒトの首や腰は、負担がかかり易く、重たい頭や腕を支える首や肩には大きな負担がかかります。重さを支える首や肩、背中の筋肉は、常に緊張して疲労している状態で、血行不良、末梢神経を傷つけるなどの、いくつかの要因が関連しあって肩こりを引き起こします。長時間のデスクワークやイスと机のアンバランス、歪んだ姿勢を続けることで筋肉の疲労や緊張はよりひどくなります。

筋肉の疲労で弾力をなくしているので、首を回すと音がしたり、肩関節や背中を動かして骨が鳴るのは、首や肩の関節がスムーズに動いていないからです。この状態は良くないので、痛みが出てくる前に対応すべきです。予防策としては、まず「同じ姿勢」を続けないようにして、こまめに首や肩の緊張状態を取ってあげることです。

筋肉の疲労で弾力をなくしているので、首を回すと音がしたり、肩関節や背中を動かして骨が鳴るのは、首や肩の関節がスムーズに動いていないからです。この状態は良くないので、痛みが出てくる前に対応すべきです。予防策としては、まず「同じ姿勢」を続けないようにして、こまめに首や肩の緊張状態を取ってあげることです。

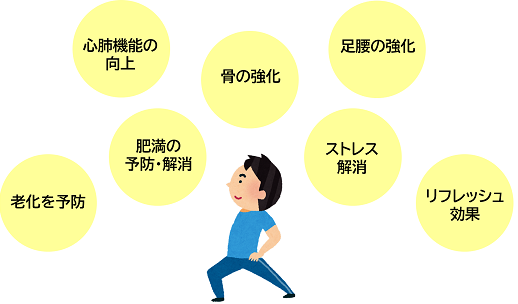

一番の対策は、運動することで、血流を改善し、筋肉の働きを高め、筋肉をしなやかにしてくれます。筋肉が血液を送るポンプ作用として機能し、全身の血流を改善し、肩こりを起こし難い身体にしてくれます。更に「ストレス」解消にも、運動は効果的で、気分転換にもなるので生活習慣にしていただきたいです。

一番の対策は、運動することで、血流を改善し、筋肉の働きを高め、筋肉をしなやかにしてくれます。筋肉が血液を送るポンプ作用として機能し、全身の血流を改善し、肩こりを起こし難い身体にしてくれます。更に「ストレス」解消にも、運動は効果的で、気分転換にもなるので生活習慣にしていただきたいです。

by ガッキー

クリックしていただくと順位が確認できます。