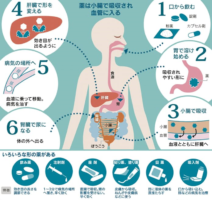

薬は「病気の診断、治癒、緩和、治療、予防を目的として使用する物質(食品や装置を除く)」または「体の構造や機能に作用することを目的とする物質」と定義されています。(例えば、経口避妊薬は病気ではなく、体の機能に作用する薬の一例です)。これらの定義は、法律を運用する上では有用かもしれませんが、複雑でわかり難いです。もっと簡単に定義するならば、薬とは「体自体や体の一連の働きに作用するあらゆる化学物質ないし生理活性物質」と捉えることができます。

薬は「病気の診断、治癒、緩和、治療、予防を目的として使用する物質(食品や装置を除く)」または「体の構造や機能に作用することを目的とする物質」と定義されています。(例えば、経口避妊薬は病気ではなく、体の機能に作用する薬の一例です)。これらの定義は、法律を運用する上では有用かもしれませんが、複雑でわかり難いです。もっと簡単に定義するならば、薬とは「体自体や体の一連の働きに作用するあらゆる化学物質ないし生理活性物質」と捉えることができます。

処方薬と非処方薬

法律では、薬を処方薬と非処方薬の2つに大きく分類しています。 処方薬とは、政府から処方を行う権限を与えられた、免許のある専門家(医師、歯科医師、獣医師など)が処方した場合に限って販売されるモノです。非処方薬とは、アスピリンのように医学的な管理なしに使用しても安全であると考えられているもので、店頭で販売される薬(市販薬)のことです。

処方薬とは、政府から処方を行う権限を与えられた、免許のある専門家(医師、歯科医師、獣医師など)が処方した場合に限って販売されるモノです。非処方薬とは、アスピリンのように医学的な管理なしに使用しても安全であると考えられているもので、店頭で販売される薬(市販薬)のことです。

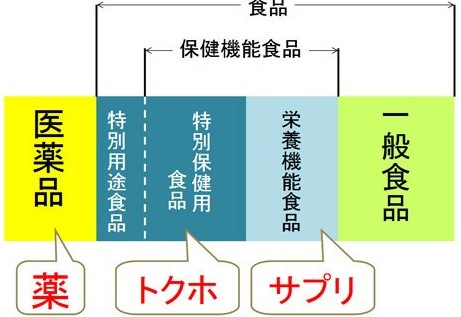

薬用ハーブや機能性食品といったサプリメント(ビタミンやアミノ酸、ミネラル、ハーブ等)は薬に、分類されていないため、薬と同等の安全性基準および効果基準を満たす必要はありませんが、その製品が特定の病気を治療するということを主張することはできません。

薬用ハーブや機能性食品といったサプリメント(ビタミンやアミノ酸、ミネラル、ハーブ等)は薬に、分類されていないため、薬と同等の安全性基準および効果基準を満たす必要はありませんが、その製品が特定の病気を治療するということを主張することはできません。

すべての薬には、化学名、一般名(商標登録されていない、正式な名称)、製品名(販売名、商標名ともいいます)の少なくとも3つの名前があります。 化学名は、薬の構成元素や分子構造を表しますが、あまりに複雑で扱いにくいため、公的機関がそれぞれの薬に一般名をつけます。同じタイプに分類される薬には、共通の語尾をもつ一般名がつけられます。例えば、高血圧などの治療に使用されるベータ遮断薬の一般名は、いずれも最後が「~ロール」となっています。製品名は、その薬を製造または販売する製薬会社が定めるものです。特許を受けている薬は、通常、製品名で販売されます。ジェネリック医薬品(製品名で販売されている先発医薬品の特許期間終了後に製造される薬)は、一般名で販売しても、製薬会社がつける独自の製品名で販売しても構わないようです。

化学名は、薬の構成元素や分子構造を表しますが、あまりに複雑で扱いにくいため、公的機関がそれぞれの薬に一般名をつけます。同じタイプに分類される薬には、共通の語尾をもつ一般名がつけられます。例えば、高血圧などの治療に使用されるベータ遮断薬の一般名は、いずれも最後が「~ロール」となっています。製品名は、その薬を製造または販売する製薬会社が定めるものです。特許を受けている薬は、通常、製品名で販売されます。ジェネリック医薬品(製品名で販売されている先発医薬品の特許期間終了後に製造される薬)は、一般名で販売しても、製薬会社がつける独自の製品名で販売しても構わないようです。

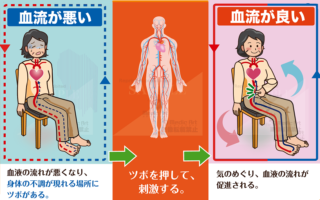

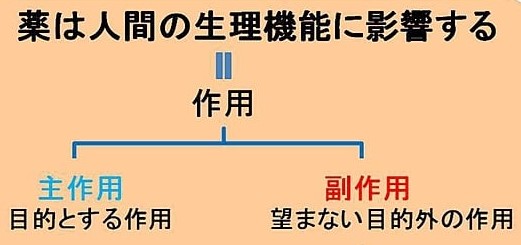

薬は、主作用もありますが、副作用も多かれ、少なかれあるので、注意して利用したいですね。

by 珍香鈴

クリックしていただくと順位が確認できます。